ボラ君:「ヨシキさん、こんにちは!...イタタッ。最近また腰が痛くて...。椅子から立ち上がるたびに、思わず声が出ちゃうんですよ。もう年なんですかねぇ。」

ヨシキさん:「ボラ君、こんにちは。その気持ち、痛いほどわかるよ。僕も数年前までは、もっとひどかったんだから。」

ボラ君:「え、ヨシキさんがですか!?今みたいに週末は元気に山を走ってる人が、信じられないです!」

ヨシキさん:「いやいや、本当の話だよ。40代前半の頃は体重も90kg以上あってね。朝起きると腰が重くて、日中は慢性的な肩こりと、なんとなくスッキリしない体の不調が続く毎日だった。まさにボラ君が今感じているように『どうせ年だから』って、半分諦めてたんだ。」

ボラ君:「そうだったんですね...。でも、その腰痛、もし放置してたらどうなってたんでしょう?たまに不安になるんですよ。」

ヨシキさん:「良い質問だね。実は、その『たかが腰痛』こそが、10年後、20年後に自分の足で歩けなくなる未来に繋がっているかもしれない、重大なサインなんだよ。」

ボラ君:「ええっ!?歩けなくなる!?それは怖すぎます...!じゃあ、ヨシキさんはどうやってそれを克服したんですか?やっぱり特別なジムとか、高価なマシンを使ったトレーニングを?」

ヨシキさん:「それが、特別なことじゃないんだ。僕の場合はトレイルランニングが大きなきっかけだったけど、その中で、体を根本から支えるために本当に重要な『たった3つの筋肉』を鍛えていたことに気づいたんだ。そのおかげで、体重も20kg近く落ちて、今の僕がある。」

ボラ君:「たった3つの筋肉!それなら僕にもできるかも!ぜひ、その秘密を教えてください!」

ヨシキさん:「もちろんだよ。今日は、僕の人生を変えてくれた、その『最強の筋肉TOP3』とその具体的な鍛え方を、誰にでも分かるように徹底的に解説していくよ。この記事を読めば、ボラ君も、そして今まさに腰痛に悩んでいる多くの人も、未来を変えるための具体的な第一歩を踏み出せるはずだ。さあ、一緒に『痛み』を『希望』に変える旅を始めようか!」

なぜ腰痛を放置すると「歩けなくなる」のか?体のSOSを見逃すな

あなたが今感じている「腰痛」を放置し続けると、将来、自分の足で自由に歩けなくなる危険性が非常に高まります。これは決して大げさな話ではありません。私自身、体重が90kgを超えていた頃は、まさにこの悪循環に陥っていました。腰をかばって歩くことで膝にも違和感を覚え、「この先の自分の体は大丈夫だろうか」と漠然とした不安を感じたことを覚えています。腰痛は、単に「腰が痛い」という症状ではありません。それは、あなたの体全体のバランスが崩れ始めていることを知らせる、重大な「SOSサイン」なのです。

では、なぜ腰の痛みが「歩けなくなる」という深刻な事態につながるのでしょうか。その理由は、大きく分けて二つあります。一つは、痛みをかばうことで生まれる「代償動作(だいしょうどうさ)」という体の悪いクセが、全身の骨格を歪めてしまうからです。もう一つは、体をまっすぐに支えるために必要不可-欠な「抗重力筋(こうじゅうりょくきん)」という筋肉が、腰痛をきっかけにどんどん衰えてしまうからです。この二つの問題が、まるでドミノ倒しのように連鎖して、あなたの歩く力を静かに、しかし確実に奪っていくのです。

ここからは、もっと具体的に、あなたの体の中で何が起こっているのかを見ていきましょう。専門的な知識がなくてもイメージしやすいよう、たくさんのたとえ話を交えて説明していきますね。

全身を歪ませる悪魔のクセ「代償動作」

「代償動作」という言葉は少し難しいですが、要は「かばう動き」のことです。例えば、右足の小指をタンスの角にぶつけて、ものすごく痛い時を想像してみてください。歩くとき、痛い小指に体重をかけないように、自然と左足に重心を寄せて、少しびっこを引くような歩き方になりますよね?これが「代償動作」です。短時間なら問題ありませんが、もしこの痛みが1ヶ月、1年と続いたらどうなるでしょうか。

腰痛の場合も、これと全く同じことが起こります。

まず、腰が痛いので、無意識に腰を少し丸めて、おじいさんやおばあさんのような「前かがみの姿勢」になります。この姿勢は、一時的に腰の筋肉の緊張を和らげるので楽に感じますが、実は大きな問題を引き起こします。頭はボーリングの球くらいの重さ(約5kg)があります。前かがみになると、この重い頭を支えるために、首や肩、背中の筋肉が「うわっ、ご主人様が頭を前に倒した!落っこちないように支えなきゃ!」と、必死に頑張り始めます。これが、腰痛持ちの人に「肩こり」や「首のこり」が多い理由の一つです。私の場合も、腰痛と肩こりは常にセットでした。腰が悪いのに、いつも揉んでもらっていたのは肩でした。今思えば、根本原因から目をそらしていたのです。

さらに、歩き方も変わります。腰をかばうために、歩幅がとても狭くなります。大股で歩くと腰に響くので、そろりそろりと「すり足」のような歩き方になるのです。また、骨盤の動きも悪くなるため、まるでペンギンのように体を左右に揺らしながら歩くようになります。

考えてみてください。あなたの体は、精密機械のように、たくさんの骨や関節、筋肉が絶妙なバランスで組み合わさってできています。家でいうと、柱や梁(はり)がきちんと組まれている状態です。しかし、「代償動作」という悪いクセは、この家の柱(=背骨)をわざと傾け、梁(=骨盤)を歪ませるようなものです。

傾いた家ではどうなるでしょう?まず、ドア(=股関節)の立て付けが悪くなり、開け閉めするたびにギシギシと音が鳴り始めます。窓(=膝の関節)もスムーズに動かなくなり、無理に力をかけるとガラスが割れてしまうかもしれません。これが、腰痛を放置した結果、股関節が痛くなったり、膝が痛くなったりする仕組みです。最初は腰だけの問題だったはずが、ドミノ倒しのように、次々と他の場所に不具合が広がっていくのです。そして、股関節や膝まで痛めてしまうと、いよいよ「歩く」という基本的な動作そのものが、苦痛で困難なものになってしまいます。

体を支える鉄骨の衰え「抗重力筋」の減少

次に、もっと根本的な問題である「抗重力筋」についてお話しします。これも難しい言葉ですが、内容は簡単です。私たちは地球に住んでいるので、常に「重力」という力で地面に引っ張られています。もし筋肉がなければ、私たちはクラゲのように、ぐにゃぐにゃと地面にへばりついてしまうでしょう。

私たちが、重力に逆らってシャキッと立ったり、元気に歩いたりできるのは、体を支えてくれる特別な筋肉たちのおかげです。この、重力に「抗う(あらがう)」筋肉のことを、まとめて「抗重力筋」と呼びます。体をビルに例えるなら、抗重力筋はビルを支える「鉄骨」のようなものです。特に重要な鉄骨は、お腹の周り、背中、そしてお尻の筋肉です。

しかし、腰痛があると、どうなるでしょうか。まず、痛みで体を動かすのが億劫になります。ソファでゴロゴロする時間が増え、歩く距離も減っていきます。運動不足だった頃の私は、休日はほとんど家で横になっていました。すると、体は「あれ?最近、ご主人様はあんまり動かないな。じゃあ、こんなにたくさんの筋肉(鉄骨)は必要ないか。エネルギーももったいないし、少し減らしてしまおう」と考えてしまいます。こうして、使われなくなった抗重力筋は、どんどん細く、弱くなっていくのです。これを専門用語で「廃用性萎縮(はいようせいいしゅく)」と言います。

鉄骨が錆びて細くなってしまったビルを想像してください。少しの風(=ちょっとした段差)でグラグラと揺れ、大きな地震(=転倒)が来たら、簡単に倒壊してしまいますよね。私たちの体も同じです。抗重力筋が衰えると、まず姿勢が悪くなります。背中が丸まり、お腹がぽっこりと出て、立っているだけで疲れるようになります。さらに衰えが進むと、自分の体を支えきれなくなり、椅子から立ち上がるのに「よっこいしょ」と手をつかなければならなくなります。階段を上るのが、とても億劫に感じられるでしょう。そして、最終的には、歩くこと自体が困難になり、自分の行きたい場所に自由に行くことができなくなってしまうのです。

最近よく聞く「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」という言葉は、まさにこの状態を指します。骨や関節、筋肉といった「運動器」が衰えて、「立つ」「歩く」といった機能が低下してしまうことです。そして、その入り口に、多くの場合は「腰痛」が存在しているのです。

このように、腰痛を「いつものこと」と軽く考えて放置してしまうことは、将来、あなたの体全体のバランスを崩し、歩くために絶対に必要な「抗重力筋」を衰えさせてしまう、非常に危険な行為なのです。それは、将来の「歩行困難」や「寝たきり」に直結する、見逃してはならない体からの警告です。だからこそ、今すぐにでも正しい知識を身につけ、適切な対策を始めることが、あなたの明るい未来を守るために何よりも重要なのです。

将来の歩行困難を防ぐ!本当に鍛えるべき筋肉TOP3

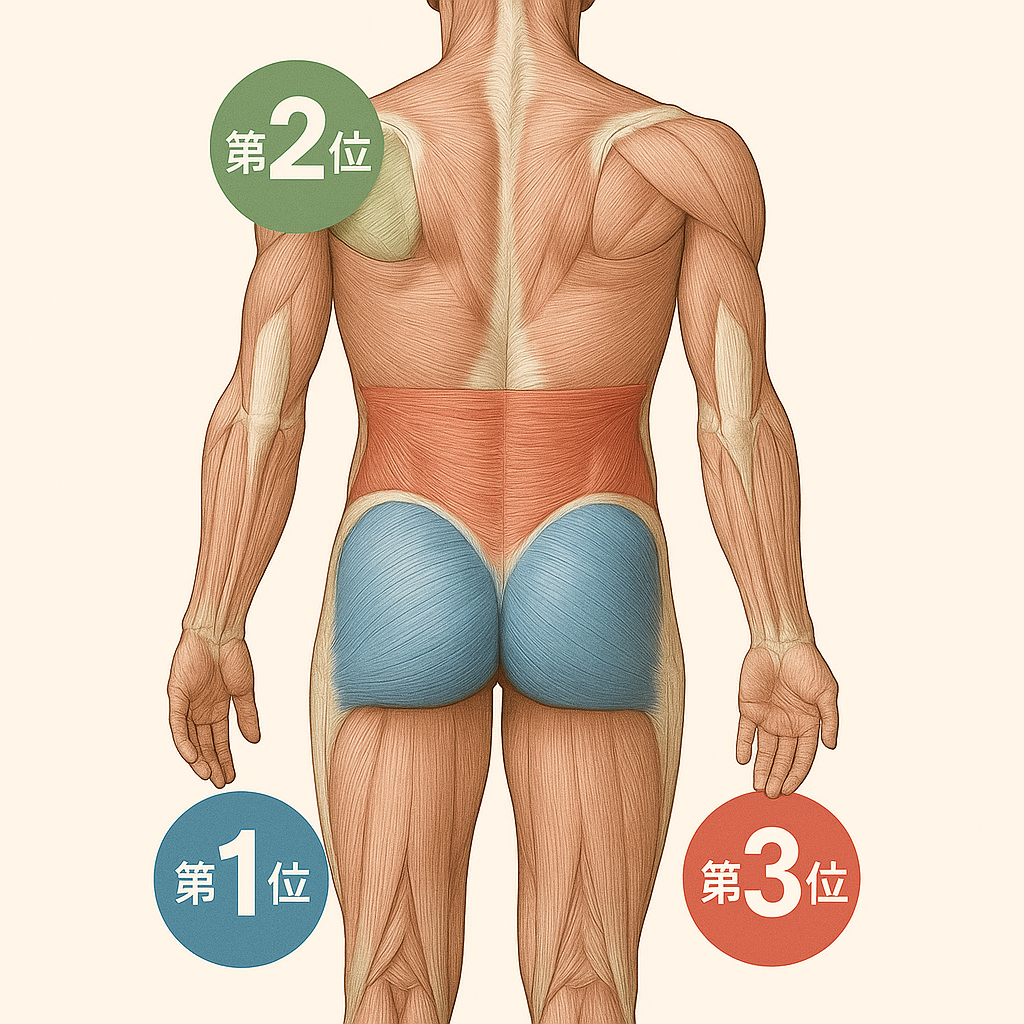

それでは、あなたの10年後、20年後の未来を守るために、本当に鍛えるべき筋肉はどこなのでしょうか?将来の歩行困難を防ぎ、生涯自分の足で元気に歩き続けるために、あなたが今すぐ鍛えるべき最重要筋肉は、第1位「大殿筋(だいでんきん)」、第2位「中殿筋(ちゅうでんきん)」、そして第3位「腹横筋(ふくおうきん)」の3つです。腰が痛いからといって、やみくもに腰の周りだけを鍛えるのは間違いです。この3つの「スター筋肉」こそが、あなたの体を土台から支え、安定した力強い歩行を生み出す鍵なのです。

なぜこの3つの筋肉が、数ある筋肉の中でもトップ3に選ばれるのでしょうか。それは、私たちが「歩く」という、一見単純に見える動作が、実はこの3つの筋肉の完璧なチームプレーによって成り立っているからです。「腹横筋」が体幹という体の幹をガッチリ固めて安定させ、「中殿筋」が片足立ちになった瞬間のグラつきを抑え、そして「大殿筋」が地面を力強く蹴って体を前へと進める。この3つの役割が一つでも欠けてしまうと、歩行のバランスはたちまち崩れ、腰や膝に多大な負担がかかってしまうのです。これから、それぞれの筋肉がどんなスーパーヒーローなのか、ランキング形式で詳しく見ていきましょう。

それでは、栄光のトップ3に輝いた筋肉たちを、一つひとつ丁寧に紹介していきます。それぞれの筋肉が、あなたの体の中でどんな素晴らしい仕事をしてくれているのか、想像しながら読んでみてください。

第3位:腹横筋(ふくおうきん) - 天然のコルセットで体幹を安定させる

まず第3位にランクインしたのは、「腹横筋」です。この筋肉は、お腹の一番深いところにあって、お腹周りをぐるっとコルセットのように覆っています。だから、私たちは「天然のコルセット」と呼んでいます。

なぜ重要か?

想像してみてください。あなたが重い荷物を持とうとするとき、無意識に「グッ」とお腹に力を入れませんか?この時、一生懸命働いてくれているのが、まさに腹横筋です。腹横筋がお腹周りの圧力を高める(これを「腹圧を高める」と言います)ことで、背骨がグラグラしないように、内側からガッチリと支えてくれるのです。

体を一本の木に例えてみましょう。どんなに立派な枝葉(腕や足)がついていても、幹(体幹)がふにゃふにゃだったら、少しの風で倒れてしまいますよね。腹横筋は、この木の幹を内側から補強してくれる、非常に重要な存在なのです。安定した歩行のためには、まずこの「体幹の安定」が絶対条件。腹横筋がしっかり働くことで、腕を振ったり脚を動かしたりしても、体の中心がブレずに、スムーズな歩きが可能になります。

衰えるとどうなる?

もし、この天然のコルセットが緩んでしまったら、どうなるでしょうか。まず、背骨を支える力が弱まるので、腰の骨や椎間板(骨と骨の間にあるクッション)に直接的な負担がのしかかります。くしゃみをしただけで「グキッ!」とぎっくり腰になったり、ちょっとした荷物を持っただけで腰を痛めたりするのは、この腹横筋の働きが弱いことが大きな原因です。

また、腹横筋は内臓を正しい位置に保つ役割もしています。この筋肉が衰えると、内臓が重力に負けて下へと垂れ下がり、いわゆる「ぽっこりお腹」の原因にもなります。私が90kgあった頃のお腹は、まさにこの状態でした。腹横筋を鍛えることは、腰痛予防だけでなく、見た目のスタイルを良くするためにも非常に効果的なのです。腰痛に悩む多くの人は、この「天然のコルセット」が緩みきっている状態と言っても過言ではありません。

第2位:中殿筋(ちゅうでんきん) - 片足立ちを支える骨盤の番人

続いて第2位は、「中殿筋」です。この筋肉は、お尻の横、少し上のあたりにあります。ズボンのポケットに手を入れた時に触れるあたり、とイメージすると分かりやすいかもしれません。大きさはそれほどでもありませんが、歩行において、とてつもなく重要な役割を担っています。

なぜ重要か?

「歩く」という動作をよく観察してみると、実は「右足で立つ」「左足で立つ」という「片足立ち」の連続であることが分かります。右足を踏み出す瞬間は、左足一本で全体重を支えています。この時、もし何の支えもなければ、体は重力に負けて、浮いている右足側のお尻がガクンと下に落ちてしまいます。

ここでスーパーヒーローのように登場するのが「中殿筋」です。中殿筋は、支えている足のお尻の横で「グッ!」と力を入れることで、骨盤が傾かないように水平に保ってくれるのです。私が始めたトレイルランニングでは、ゴツゴツした不安定な岩場や木の根の上を片足で乗り越えていく場面が頻繁にあります。この時、体を安定させてくれているのが、まさにこの中殿筋なのです。私たちはこの筋肉を「骨盤の番人」と呼んでいます。

衰えるとどうなる?

もし、この「骨盤の番人」である中殿筋がサボってしまったら、歩き方は劇的に変化します。片足で体重を支えるたびに、反対側のお尻が下に落ち、それを補うために上半身を左右に大きく揺らしながら歩くようになります。これを専門的には「トレンデレンブルグ歩行」と呼びますが、簡単に言うと「おしりフリフリ歩き」です。

この歩き方は、見た目が格好悪いだけではありません。一歩ごとに骨盤がグラグラと揺れるため、腰の関節や、体重を支えている股関節、膝の関節に、ものすごい衝撃とねじれの力がかかります。これを毎日何千歩、何万歩と繰り返していると、関節の軟骨がすり減ってしまい、将来の「変形性股関節症」や「変形性膝関節症」という、手術が必要になることもある深刻な病気の原因となります。また、バランス能力が著しく低下するため、何もない平らな場所でつまずきやすくなり、転倒して骨折するリスクも格段に高まります。片足で靴下を履くのが難しくなってきたら、それは中殿筋が弱っている危険なサインかもしれません。

第1位:大殿筋(だいでんきん) - 歩行の推進力を生み出す最強のエンジン

そして、栄えある第1位に輝いたのは、お尻の大部分を占める、体の中で最も大きくてパワフルな筋肉、「大殿筋」です!この筋肉こそ、私たちが前に進むための力の源であり、生涯自分の足で歩き続けるための「生命線」とも言える筋肉です。

なぜ重要か?

大殿筋の最も重要な役割は、体を前に進めるための「推進力」を生み出すことです。歩くとき、後ろになった足で地面をグッと蹴りますよね?この時に爆発的なパワーを発揮するのが大殿筋です。車で言えば、アクセルを踏んだ時にエンジンが唸りを上げて車体を前に押し出す、その「エンジン」の役割を果たしています。

山の急な斜面を駆け上がる時、この大殿筋がなければ一歩も前に進めません。この筋肉が強力であればあるほど、一歩で進める距離(歩幅)が大きくなり、坂道や階段を力強く上ることができます。椅子からスッと立ち上がったり、地面に落ちたものを拾ったり、重い荷物を持ち上げたり。私たちの日常生活における、下半身を使ったパワフルな動きは、すべてこの大殿筋が主役となって行われているのです。まさに「人体の最強エンジン」と呼ぶにふさわしい筋肉です。

衰えるとどうなる?

もし、この最強のエンジンが錆びついてしまったら、体には致命的な影響が出ます。まず、体を前に進める力が弱まるため、歩幅が極端に狭い「ちょこちょこ歩き」になります。地面を蹴る力がなく、足を前に引きずるような「すり足」になるため、カーペットのヘリやわずかな段差にも簡単につまずくようになります。高齢者の転倒事故の多くは、この大殿筋の衰えが原因であると言われています。

さらに、大殿筋は上半身をまっすぐに支える役割も担っています。この筋肉が弱ると、背中が丸まり、腰が引けたような姿勢になってしまいます。現代人は、デスクワークやスマホの操作で長時間座りっぱなしの生活を送っていますが、座っている間、大殿筋は全く使われず、引き伸ばされて「お休みモード」になっています。この「座りすぎ」が、知らず知らずのうちに最強のエンジンを弱らせ、将来の歩行困難のリスクを高めているのです。大殿筋の衰えは、単なる筋力低下ではなく、QOL(生活の質)の低下、そして自立した生活を失うことに直結する、最も避けなければならない事態なのです。

いかがでしたでしょうか。体を安定させるコルセット「腹横筋」、骨盤を守る番人「中殿筋」、そして前進するためのエンジン「大殿筋」。この3つの筋肉が三位一体となって働くことで、私たちは初めて健康で美しい歩行を手にすることができます。あなたの将来の歩行能力は、このTOP3の筋肉をいかに大切に育てていくかにかかっているのです。だからこそ、次の章で紹介するトレーニングを実践し、これらの筋肉を目覚めさせることが、何よりも重要なのです。

【今日からできる】寝たきりを防ぐ「貯筋」トレーニング3選

お待たせしました。ここからは、あなたの未来を守るための具体的な行動計画です。トレイルランニングで私が無意識のうちに鍛えていたのが、まさにこの3つの筋肉でした。特に、不安定な山道をバランスを取りながら上り下りする動きは、これらを総合的に強化する最高のトレーニングだったのです。しかし、いきなり山を走るのはハードルが高いですよね。ですから、私が今でも室内でのコンディショニングとして続けている、基本中の基本となるトレーニングを3つ厳選してご紹介します。

これらの運動は、特別な機械や道具を一切必要とせず、自分の体重だけを使って、狙った筋肉に的確にアプローチできます。また、腰に負担をかけにくい寝たままの姿勢で行えるため、現在腰痛がある方や、運動が苦手な方、体力に自信がない方でも、安心して今日からすぐに始めることができます。筋肉は、使えば必ず応えてくれます。毎日少しずつでも良いので、コツコツと筋肉を貯金していくことが、将来の「寝たきり」という最大の損失を防ぐための、最も確実な方法なのです。

さあ、理屈はもう十分ですね。早速、体を動かしていきましょう!それぞれのトレーニングのやり方を、まるでお隣でトレーナーが指導しているかのように、超・具体的に説明します。ポイントをしっかり押さえて、正しいフォームで行うことが、効果を最大限に引き出す秘訣です。

① 腹横筋を起動させる「ドローイン」

まずは、第3位にランクインした「天然のコルセット」、腹横筋を目覚めさせるトレーニングです。見た目はとても地味ですが、効果は絶大。すべてのトレーニングの基本となる、最も重要な運動です。

【目的】

呼吸を使ってお腹の最も深いところにある腹横筋を刺激し、「天然のコルセット」をキュッと締める感覚を覚えます。これにより、体幹が安定し、腰への負担を減らします。

【超・具体的なやり方】

- 準備姿勢:まず、ヨガマットや絨毯の上など、少し柔らかい床に仰向けに寝転がります。膝を90度くらいに曲げて、足の裏はべったりと床につけましょう。足の幅は、こぶし一つ分か二つ分くらい開けて、腰幅に合わせます。両手は、おへその少し下あたりに優しく置いてください。ここが腹横筋を意識するポイントです。

- 息を吸う:まず、鼻からゆっくりと息を吸い込みます。この時、お腹を風船のように大きく膨らませることを意識してください。手で触れているお腹が、天井に向かって盛り上がっていくのを感じましょう。この時点では、まだ力は入れません。リラックスしてください。

- 息を吐く(ここが最重要!):次に、口からゆっくりと、そして長ーく息を吐き出します。イメージは、細いストローで遠くのロウソクの火を消すような感じです。「ふーーーーっ」と、10秒くらいかけて、体の中の空気をすべて吐ききるつもりで続けてください。

- お腹を凹ませる:息を吐きながら、同時にお腹をどんどん凹ませていきます。おへそを、背骨にくっつけにいくようなイメージです。さらに、お腹を床の方向にグーッと沈めていく感覚です。お腹がカチカチに硬くなっているのを、手で確認してみてください。これが腹横筋が働いている証拠です!

- キープして、繰り返す:息をすべて吐ききって、お腹を最大限に凹ませた状態で、3〜5秒ほどキープします。その後、ゆっくりと力を抜いて、また鼻から息を吸ってお腹を膨らませます。これを1セットとして、まずは5回繰り返すことから始めてみましょう。

【よくある間違いと修正法】

- 間違い:肩や首に力が入ってしまう。

修正法:これはよくある間違いです。あくまでお腹の力だけを使う運動なので、上半身は常にリラックス。あごを軽く引いて、肩の力を抜きましょう。 - 間違い:息を止めてしまう。

修正法:ドローインは呼吸法です。息を止めると効果がありません。「吐きながら凹ませる」というリズムを絶対に忘れないでください。 - 間違い:腰が床から浮いてしまう。

修正法:お腹を凹ませる時に腰が反ってしまうのは、腰の筋肉を使いすぎている証拠です。背中の隙間が手のひら一枚分以上開かないように、意識してお腹を床の方向に沈めましょう。

【続けるためのコツ】

この運動は、朝起きた時にベッドの上で、あるいは夜寝る前に布団の上で行うのを習慣にするのがおすすめです。テレビを見ながらCM中にやる、と決めても良いでしょう。まずは1日5回から。慣れてきたら10回、20回と増やしていきましょう。

② 中殿筋を狙い撃ち「サイドレッグレイズ」

次に、第2位の「骨盤の番人」、中殿筋を鍛えます。歩行時の横ブレを防ぎ、腰や膝への負担を劇的に減らしてくれる運動です。

【目的】

お尻の横にある中殿筋をピンポイントで鍛え、歩行時の骨盤の安定性を高めます。

【超・具体的なやり方】

- 準備姿勢:まず、体の右側を下にして、横向きに寝ます。この時、頭から足までが一直線になるように意識してください。体が「く」の字に曲がらないように注意です。下の腕(右腕)は、肘を曲げて頭を支えるか、まっすぐ伸ばしてその上に頭を乗せてもOKです。上の手(左手)は、胸の前あたりで床に軽くつき、体が前後に倒れないようにバランスをとりましょう。両膝は軽く曲げても、伸ばしてもどちらでも大丈夫ですが、最初は軽く曲げた方が安定しやすいです。

- 脚を上げる:準備ができたら、上の脚(左脚)を、天井に向かってゆっくりと持ち上げていきます。高さは、30〜40cmくらいで十分です。高く上げすぎることが目的ではありません。

- 意識するポイント(超重要!):脚を上げる時に、お尻の「横側」がキュッと硬くなるのを感じてください。これが中殿筋が使われている証拠です。足の力や、体の勢い(反動)で上げるのではなく、あくまで「お尻の横の力」で持ち上げることを意識します。つま先は、正面に向けるか、少し下に向けるようにすると、より中殿筋に効きやすくなります。

- ゆっくり下ろす:脚を上げきったところで1〜2秒止め、その後、重力に逆らうように、ゆっくりと元の位置に戻します。下ろす時も筋肉を使っていると意識することで、効果が倍増します。

- 繰り返す:これを10〜15回繰り返します。終わったら、反対側も同じように行いましょう。左右それぞれ10〜15回を1セットとして、1日2〜3セットを目標に頑張ってみてください。

【よくある間違いと修正法】

- 間違い:高く上げようとして、骨盤ごと傾けてしまう。

修正法:上半身が一緒に動いてしまったらNGです。上の手でしっかり体を支え、骨盤は常に正面を向いたまま固定しましょう。上げる高さよりも、フォームの正確さを優先してください。 - 間違い:脚を上げるスピードが速すぎる。

修正法:反動を使うと、鍛えたい中殿筋への刺激が逃げてしまいます。「3秒かけて上げ、1秒止めて、4秒かけて下ろす」くらいのゆっくりとしたペースを心がけましょう。

③ 大殿筋を叩き起こす「ヒップリフト」

最後に、栄光の第1位、「最強のエンジン」である大殿筋を叩き起こすトレーニングです。この運動は、お尻全体の引き締め(ヒップアップ)にも効果絶大です。

【目的】

お尻の大きな筋肉、大殿筋を強力に刺激し、歩行の推進力を高め、正しい姿勢を保つ力を養います。

【超・具体的なやり方】

- 準備姿勢:ドローインと同じように、仰向けに寝て、両膝を90度くらいに曲げます。足の裏は床にしっかりつけ、足幅は腰幅に開きます。両腕は、体の横にリラックスして置き、手のひらは床につけておきましょう。

- お尻を上げる(最重要!):まず、息を吐きながら、お尻に「キュッ」と力を入れます。お尻の穴を締めるような感覚です。そのお尻の力を使って、ゆっくりと床から持ち上げていきます。

- 一直線を意識する:お尻を上げていった時、膝・お尻・肩が、一直線になる高さまで持ち上げます。それ以上高く上げようとすると、腰が反ってしまい、腰を痛める原因になるので注意してください。あくまで「お尻を締めて、体を持ち上げる」ことが目的です。

- キープして下ろす:一直線の位置で、お尻が硬くなっているのを確認しながら2〜3秒キープします。その後、背骨を一つひとつ床につけていくようなイメージで、ゆっくりとお尻を下ろしていきます。ドスンと落とさないように注意しましょう。

- 繰り返す:これを10〜15回繰り返します。これを1セットとして、1日2〜3セット行うのが理想です。

【よくある間違いと修正法】

- 間違い:腰の力で上げてしまい、腰が反ってしまう。

修正法:これが最も多い間違いです。必ず「お尻を締める→上げる」の順番を守ってください。お尻ではなく、太ももの裏側や腰にばかり力が入る場合は、フォームが間違っている証拠です。上げる高さを少し低くしてでも、お尻に効かせることを優先しましょう。 - 間違い:膝が外に開いたり、内に閉じたりする。

修正法:膝の向きは、常につま先と同じ方向、つまり正面を向いているのが正解です。膝の間にクッションや丸めたタオルを挟んで行うと、内ももの筋肉も同時に鍛えられ、膝が安定しやすくなります。

以上が、あなたの未来の歩行能力を守るための「貯筋トレーニング3選」です。ドローインで体幹のコルセットを締め、サイドレッグレイズで骨盤の番人を育て、ヒップリフトで最強のエンジンを始動させる。この3つの運動を、無理のない範囲で、しかし継続的に行うことが、何よりも重要です。今日始めたその一回が、確実にあなたの10年後の健康につながっています。さあ、今日からあなたの「貯筋」ライフをスタートさせましょう!

まとめ:あなたの未来は、今日の「1回のトレーニング」から変わる

今回は、「その腰痛、放置は危険。将来の『歩行困難』を防ぐために、本当に鍛えるべき筋肉TOP3」というテーマでお話してきました。

最後に、この記事の最も重要なポイントを振り返りましょう。

- 腰痛は「未来の歩行困難」の危険信号

「いつものこと」と腰痛を放置すると、体をかばう「代償動作」によって全身が歪み、体を支える「抗重力筋」が衰えてしまいます。これは、将来自分の足で歩けなくなる未来への第一歩です。 - 本当に鍛えるべきは「お尻」と「お腹」の筋肉

腰痛改善と歩行能力維持の鍵は、腰そのものではなく、以下の3つの筋肉を鍛えることにあります。

- 第3位:腹横筋(天然のコルセット):体幹を安定させる

- 第2位:中殿筋(骨盤の番人):歩行時の横ブレを防ぐ

- 第1位:大殿筋(最強のエンジン):体を前に進める推進力を生む

- 今日からできる「貯筋」が未来を変える

ご紹介した「ドローイン」「サイドレッグレイズ」「ヒップリフト」は、誰でも自宅で簡単に始められる効果的なトレーニングです。毎日少しずつでも続けることで、あなたの筋肉は確実に貯金され、将来の健康という最高の財産になります。

40代前半の頃の私のように、体重や年齢を言い訳にして、体の不調をあきらめかけている方がいるかもしれません。しかし、断言します。体は、何歳からでも変えられます。私自身がその生き証人です。長年連れ添ってきたその腰痛は、もはやあなたの一部になっているかもしれませんが、あきらめる必要は全くありません。

今日、この記事を読んでくださったあなたは、すでに未来を変えるための大きな一歩を踏み出しています。あとは、ご紹介したトレーニングのうち、たった一つでもいいので、今夜から始めてみてください。その小さな一歩の積み重ねが、10年後、20年後も、あなたが自分の足で好きな場所へ行き、好きなことをして笑っている、そんな輝かしい未来へとつながっているのです。

私自身、現在は医療の進歩に貢献する「治験」の会社を運営しています。この仕事を通して、既存の治療法では満足な結果が得られず、新しい選択肢を求めている方が大勢いらっしゃることを日々実感しています。

今回ご紹介したセルフケアは、腰痛の予防や改善に非常に効果的です。しかし、中には「長年痛みが続いていて、セルフケアだけでは不安」「もっと新しい治療法はないだろうか」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。慢性的な痛みと向き合う中で、現在の治療法に行き詰まりを感じている方も少なくないでしょう。そんなあなたに、新しい選択肢の一つとして、「治験」という可能性をご紹介します。

治験とは、新しいお薬や治療法が国に認められるために、その効果や安全性を確認する臨床試験のことです。専門の医師や医療スタッフのサポートのもと、開発中の新しい治療をいち早く受けられる可能性があります。もちろん、参加には様々な条件がありますが、あなたのそのつらい腰痛が、未来の医療を進歩させる一助となるかもしれません。

もし、あなたがご自身の腰痛治療において、新たな可能性を探しているのであれば、一度、どのような治験があるのか情報を集めてみてはいかがでしょうか。以下のサイトでは、現在募集されている腰痛に関する治験の情報を探すことができます。